宮沢賢治の『やまなし』は小学校6年生の教科書で多くの人が通る作品ですが…

謎が多い作品です

今回は大学で近代文学を学んだ私が、物語の構造から、『やまなし』がどんな作品なのか徹底考察してみました。

参考にしてください。よろしくお願いします!

- かぷかぷが示すものの意味

- 作品の構造・対比の作りから見た『やまなし』の考察・解説

- 宮沢賢治が『やまなし』で伝えたかったこと

※この記事に含まれていた「クラムボンの正体」については、さまざまな人に読みやすいように別記事に分けました。

→宮沢賢治『やまなし』最大の謎!クラムボンの正体が「水に映った太陽」である理由

『やまなし』を読む前に知りたい基本情報とあらすじ

宮沢賢治『やまなし』概要

| 作者 | 宮沢賢治 |

| 発表年月 | 1923年(大正12年)4月8日 |

| 初出 | 岩手毎日新聞 |

| ジャンル | 短編童話 |

小学校6年の光村図書の国語教科書にずっと採用されています

クラムボンの謎は日本人の通る道

宮沢賢治『やまなし』あらすじ

小さな谷川の底を写した二枚の青い幻燈です。

五月の昼、二匹の蟹の子供がクラムボンの様子について話しています。

天井には魚が行ったり来たりしています。

すると、そこに何かが飛び込んできて、魚を連れて行きました。

蟹の兄弟は何が起きたがわからずぶるぶる震えています。

あれはカワセミだと父蟹が教えてくれました。

蟹の兄弟はまだ怖がっていました。

十二月の夜、蟹の兄弟が吐く泡の大きさくらべをしていました。

そこに何かが落ちてきました。

兄弟はカワセミかとびっくりしましたが、父蟹があれはやまなしだと説明してくれました。

やまなしは2日ばかりすると、ひとりでに美味しいお酒になるのだそう。

おいしそう、と思いながら三匹は今夜は自分たちの穴に帰って行きました。

全文読みたいかたはこちらへ → 青空文庫『やまなし』宮沢賢治

宮沢賢治は何を伝えたかった?カニの視点から紐解く『やまなし』の世界

この記事では、『やまなし』全体の構造を見て、宮沢賢治が描きたかったものについて考えます。

クラムボンの意味については、こちらの記事で別に徹底考察しています。合わせてご覧ください。

『やまなし』は五月と十二月の2章に分かれた作品でした。

なので、まずはこの2章の中のカニの生活を比較してみます。

五月と十二月、同じ作りで結果が対照的な物語

この五月と十二月の2つの章は、場面状況は「初夏と晩秋」「昼と夜」と対になっていますが、物語の作りは同じです。

五月と十二月のどちらも

カニの兄弟の会話 → なにかが飛び込んでくる → 父蟹の解説 → カニの兄弟の感想

という流れになっています。

まるで実験のように同じ流れの物語を2つ作ることで、2つを比べて結果を考えて欲しい、と言われているように思えます。

2つの物語の分岐ポイントは、「飛び込んで来たもの」です。

五月の世界で飛び込んで来たものはカワセミです。カワセミは魚を食べます。その魚はお口を環のようにしてプランクトンを食べていました。

五月の章は、プランクトン→魚→カワセミと続く食物連鎖の世界を表しています。

この摂理の中では食と死が結びついて、カニの兄弟は「怖いよ」と思いました。

十二月の世界では、やまなしが飛び込んできます。カニの親子はそれを食べることを話し合います。

この食はカワセミとは違い、死とは結びつかない食です。

なぜかというと、果実が食べられるのは種を広げてもらう目的だからです。逆にそれは「生」とも言えます。

カニの兄弟は、こちらの食では「いい匂い」という「穏やかさ」や「おいしそう」という「先の希望」を感じています。

・『やまなし』は、五月も十二月も、「蟹の兄弟が外の世界から飛び込んで来たものから、何かを学ぶ」物語。

・五月の昼は恐ろしい経験・十二月の夜は穏やかな体験をしている。

タイトル『やまなし』の意味・賢治の菜食主義と「穏やかな世界」への想い

五月のお話も十二月のお話も、「食べること」に関する物語です。

『やまなし』は1923年に発表された作品ですが、作者の宮沢賢治は1918年から菜食主義をめざしていました。

といっても完全に菜食主義になれたわけではなく、菜食主義になったり元に戻ったりいろいろしていました。

友人に「肉を食べてしまいました」と反省する手紙を送ったりもしています。

そういう賢治だからこそ、五月のカワセミではなく十二月のやまなしをタイトルにして、この穏やかな十二月の世界を目指したい、という気持ちを表したのかもしれません。それが、タイトルが『やまなし』になっている理由だと思います。

『やまなし』は私たちへのメッセージ?ヒトの視点から見る「別の世界」

ただ、この作品には五月と十二月を比べるカニの眼だけではない、もう一つの視点があります。

それは、カニの物語を幻燈で見ている「ヒトの視点」です。

小さな谷川の底を写した二枚の青い幻燈です。

これは物語の冒頭です。この文章があることで関わる人物に、「カニの物語を幻燈で見ている人」が加わってきます。

なので、カニの世界の五月と十二月を比べるだけでなく、対としてヒトの世界とも比較する読み方ができあがります。

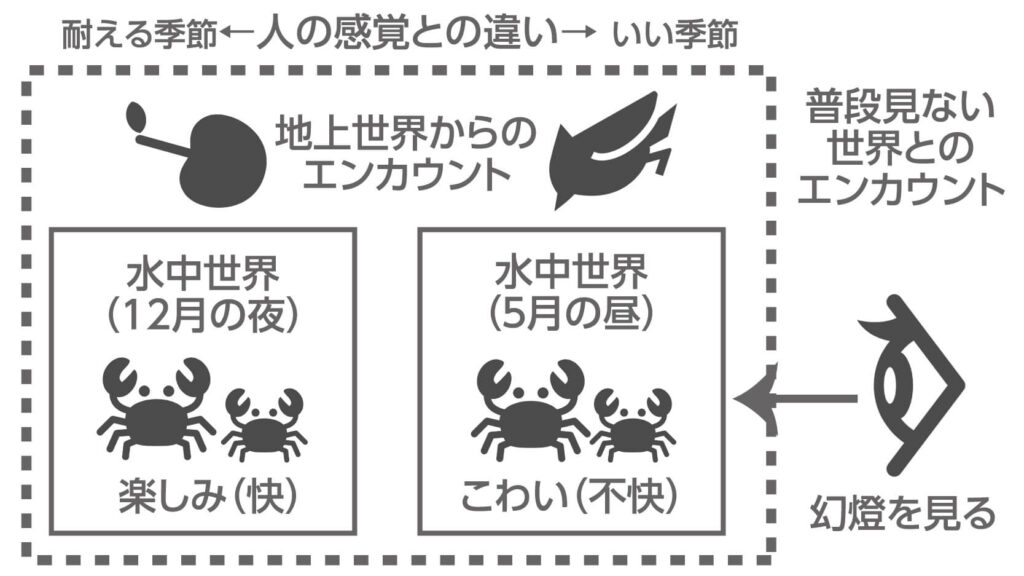

『やまなし』の重層的な構造:カニとヒト、二つの「エンカウント」

まずは図にしました

蟹の物語に人の目線を加えると、「違う世界との出会い」=エンカウントの重なりが見えてきます。

先ほどまで見てきた、五月の物語・十二月の物語はともに、

カニの兄弟が自分の知らない地上世界のものとエンカウントする物語

でした。

五月はカワセミ・十二月はやまなしです。

水中世界に住むカニは、地上世界には自分の知らないものがあり、

カワセミは恐ろしい

という怖い出会いもあれば

やまなしはいい匂い

という穏やかな出会いもある、ということを学びます。

そして、それに重なるように

物語を外側から幻燈として見ている人間が、自分の知らない水中世界とエンカウントしている物語

を読み取ることができます。

幻燈の最初には、

「クラムボンはかぷかぷ笑ったよ」

という印象的なフレーズが置かれています。

ここでは、「クラムボン」も「かぷかぷ」も敢えて意味がわからない言葉を置くことで、

これから話すのは違う世界のことですよ!

と、知らない世界とのエンカウントを強く感じさせる効果があります。

まとめると、『やまなし』は、

・幻燈内では、カニの兄弟が違う世界(=地上世界)とエンカウント

・幻燈を見る私たちも、自分たちと違う世界(=カニの世界)と幻燈を通じてエンカウント

という、「違う世界との出会い」が入れ子構造になっている作品と言えます。

カニとヒトの感覚は真逆?五月と十二月に見る「世界の対比」

この入れ子構造を考え、作品内のカニの世界の5月と12月を比較するだけでなく、さらに人の世界とも比較してみました。

作品内にヒトの様子は描かれないので、比べたのは一般的な印象になります。

できあがったのがこちらの表です。

同じ季節でもカニとヒトで印象がまったく違います。

| カニ(作品内の印象) | ヒト(一般的な受け止め方) | |

|---|---|---|

| 5月の昼 | 捕食・怖いエンカウント | 気持ちの良い季節・活動する時間 |

| 12月の夜 | 静か・穏やかな喜びのエンカウント | 辛い冬へと向かう時期・活動を控える時間 |

5月の昼は人にとってはいい時期です。けれどカニにとっては捕食に繋がる怖い時間とも言えます。

12月の夜は人にとっては動けず耐える時期です。宮沢賢治の住む岩手では特にそうでしょう。

けれどカニにとってその静かさから安らぎを受け取っています。

この表をみると、カニの作品内での季節や時間に対する印象と、ヒトの季節や時間に対する捉え方が逆になっていることがわかります。

「かぷかぷ」の真相とは?『やまなし』に秘められた「逆の視点」

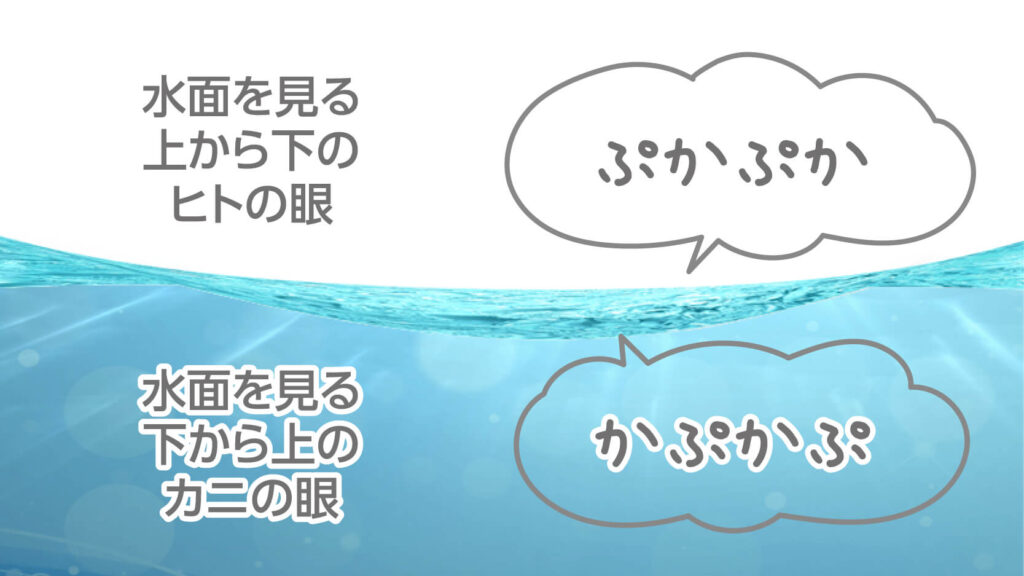

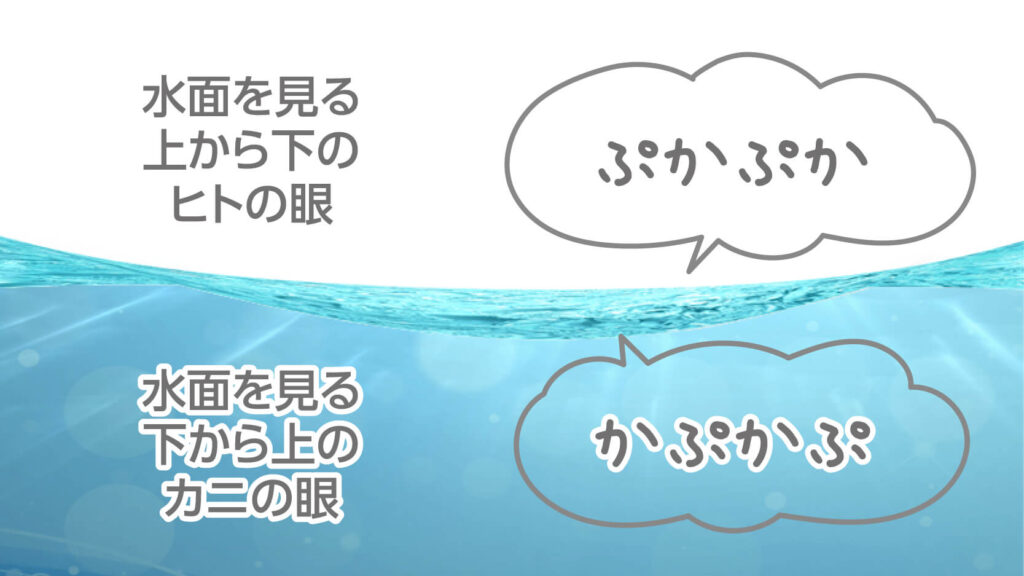

季節や時間に対する感覚だけでなく、見ている方向も逆です。

カニの世界とヒトの世界は水面を挟んで逆向きになっています。

カニにとっての天井である水面は、ヒトにとっては一番下です。

カニの眼は上についていて、水の底から上を見上げます。ヒトは水面を上から下に見ます。

ヒトにとって水面に浮いているものは「ぷかぷか」と表現します。

この作品ではカニは水面に張り付いているクラムボンを「かぷかぷ」と言っています。

「かぷかぷ」は「ぷかぷか」と水面に張り付くという意味としては同じですが、「人の逆」を表現した擬音だと思います。

ヒトである自分たちが見ている世界は「ぷかぷか」の地上世界です。

けれど私たちの見えないところには、同じ時期が逆のように見えている「かぷかぷ」の水中世界があります。

作品内では水中のカニは地上世界のものとエンカウントして、違う世界との関わりを学んでいました。

私たちもこの作品で水中世界とエンカウントすることによって、自分たちとは違う世界・ものの考え方があることを知ることができます。

「自分の泡は大きく見える」──世界の見え方は、自分だけのもの?

その象徴と言えるのが、12月の「自分の泡は大きく見える」のエピソードです。

『やっぱり僕の泡は大きいね。』

『兄さん、わざと大きく吐いてるんだい。僕だってわざとならもっと大きく吐けるよ。』

『吐いてごらん。おや、たったそれきりだろう。いいかい、兄さんが吐くから見ておいで。そら、ね、大きいだろう。』

『大きかないや、おんなじだい。』

『近くだから自分のが大きく見えるんだよ。そんなら一緒に吐いてみよう。いいかい、そら。』

自分の目の前の泡は大きく見えます。

この泡を「世界」と考えてみます。

通常は自分の見えている世界をすべてと捉えてしまいがちです。

しかしそれは単に目の前にあるから大きく見えるだけで、実は世界にはもっと違った見方があるかもしれません。

水中世界と地上世界は異なる世界と捉えてきましたが、カワセミややまなしのように飛び込んできたりもしますし、そもそも水面を挟んで続いています。

すべての世界は異なるようで繋がっています。

自分の目の前の世界だけを見るのではなく、自分の見えない世界も捉え、それらもすべて自分と繋がっていると考える。

『やまなし』はカニの兄弟が外から来たものから学ぶ物語としてだけでなく、「幻燈」ということを考えると、人が別の世界を知り、そこから受け取り学ぶことの大切さを表した作品ということもできます。

・『やまなし』は蟹語を使い、異なる世界を感じさせる作りになっている。

・さらに「かぷかぷ」は「ぷかぷか」を逆さにすることで、人と逆さの世界を感じさせつつも、異なっているようで繋がっている感覚をを作っている。

・蟹の世界に外の世界から飛び込んでくるものから学んだように、人間の世界に繋がる別の世界を感じさせることで、「他の世界を知り、学ぶことの大切さ」を示している。

『やまなし』が私たちに問いかける「別の世界を見る大切さ」とは

今回は宮沢賢治の『やまなし』について、かぷかぷを「人の世界と繋がる逆の世界を意識させる言葉」として捉え、さらに5月と12月の対比、カニの世界とヒトの世界の対比をして、物語を読み込みました。

5月と12月の対比からは、宮沢賢治の菜食主義がもたらす穏やかな世界への憧れも感じられます。

ただ、さらにヒトの世界と比べてみると、この物語が単純に穏やかな世界への憧れだけを言っているわけではなく、怖さも含めて自分の世界とは違う考えの世界があること・そしてすべての世界が繋がっていることを学ぶことの大切さなども語っているように思いました。

ここまで読んでいただきありがとうございました

こちらの記事では宮沢賢治の『雨ニモマケズ』を考察しています。

宮沢賢治『雨ニモマケズ』ひらがな全文・意味解説|デクノボーで良い理由

宮沢賢治の記事まとめはこちら!