『ごん狐』は1932年に児童向け雑誌「赤い鳥」に掲載された新美南吉の作品です。

今ではひらがなの『ごんぎつね』として、小学校4年生の国語教科書の定番になっています。

たぶん日本人のほとんどが読んだことがある作品でしょう。いちばん多くの人に読まれている作品と言ってもおおげさではないはずです。

物語のストーリーは、ごんという狐がいたずらを悔やんで罪滅ぼしをしていたけれど撃たれてしまう、という内容です。

だったらこの作品の教訓って、いたずらをしたら償っても取り返せないってこと? 悲しすぎるんだけど…。

悲しいですよね…。

ただ、ラストシーンでごんを撃ってしまった兵十も自分にショックを受けていますし、ごんぎつねを読んで泣いてしまったという小学校4年生や大人もたくさんいます。そのショックは、「悪いことをしたら罰を受ける」というスカッとした気持ちではないはずです。

こんなタイトルの本の表紙にもなっています

だったらこのお話はどのようなお話なのでしょう。

このブログでは読後の「悲しさ・やりきれなさ」も含め「償いの失敗」ではないごんぎつねのテーマ・教訓を、人間の子どもの成長過程も踏まえながら考えていきます。

- 「償いの失敗」や「いたずらは取り返せない」ではない、ごんぎつねの読み方

- 「物語を読む」ということにどんな意味があるのかについての考察

ただ今、Amazonの電子書籍200万冊以上から読み放題の『Kindle Unlimited』が、プライム会員向けに、

- 通常1か月980円のところを、3か月99円で利用可能

の「プライム感謝祭3か月99円で200万冊読み放題」を行っています

通常価格が月額980円なので、3か月で2,841円お得です

まずは、下記 公式サイトで対象者かどうか確認

通常会員向けにも2か月499円で利用できる期間限定プランが用意されています

↓ キャンペーンは10/15まで ↓

体験期間のみで解約もできます。期間満了日までサービスは利用可能です

新美南吉『ごんぎつね』作品の基本情報

『ごんぎつね』概要

| 作者 | 新美南吉 |

| 発表年月 | 1932(昭和7)年1月号 |

| 初出 | 赤い鳥 |

| ジャンル | 童話 |

| テーマ | 共感の大切さ・難しさ |

ごんぎつねには前身となる作品があります。それが新美南吉のノートに残されている『権狐』です。

今広まっている『ごんぎつね』は、雑誌「赤い鳥」に発表の際に編集長の鈴木三重吉が手を加えた作品になっています。

新美南吉『ごんぎつね』あらすじ

これは村の茂平から聞いたお話です。

「ごんぎつね」という一人ぼっちのいたずら狐がいました。

ごんはいつもいたずらばかりしています。

今日も村の兵十が捕ったうなぎを逃がしました。

「うわぁぬすっと狐め」と兵十がどなりたてましたが、ごんは逃げおおせました。

それから十日ほどたって村では兵十の母親の葬式を行われていました。

ごんはそれを見て、

「きっとあの時のうなぎは死に際の兵十の母親が食べたかったものだったんだ。あんなことをするんじゃなかった」と思い、後悔します。

ごんはそれから毎日兵十の家に、ひそかに栗やまつたけを運びました。

兵十は毎日だれが栗を持ってくるのだろうと不思議に思っていました。

友達に相談すると、それは神様かもしれないという答えでした。

その日、兵十は物置にいました。

するといつかのうなぎを盗んだいたずら狐が家に入って行くではありませんか。

兵十は火縄銃を取ると、ごんを撃ちました。そして家の中を見ると、土間に栗が固めて置いてありました。

「ごん、お前だったのか」

ごんは、ぐったりとしたままうなずきました。兵十は火縄銃をばたりととり落としました。

『ごんぎつね』を確認したいと思ったかたはこちら!

ここからは、実際の小説の本文と照らし合わせをしつつ、個人的な考察をしています。

細かいネタバレになりますのでご注意ください。

新美南吉『ごんぎつね』考察

結論としては、新美南吉の『ごんぎつね』は、

・他人の気持ちを考える大切さ

・他人の気持ちを考えることで自分に生まれる感情(やさしさや申し訳なさ)

という、広く言えば「共感」を主題にした作品だと思います。

これからその理由を、ごんの変化や物語の作りから見て行きます。

また、ごんぎつねを読むことで「物語を読む意味」についても考えさせられました。

それは最後に感想としてまとめてみました。

ごんの変化の流れ

それでは考察をしていきます。

主人公のごんは物語の中で成長しています。「いたずら狐」から相手に申し訳なく思い「償いをする狐」へと変わって行きます。

まずは、その変化を理解するために主人公のごんについて考えます。

物語前半のごんの設定

ごんはお母さんのいない、ひとりぼっちの体の小さい狐です。

村の人に興味があります。それは名前から家族構成についてまでよく知っていることからわかります。

ごんの年齢は具体的にはわかりません。

ただ、この作品が児童向け雑誌の「赤い鳥」に発表されたことから、ごんの年齢は読者と同じぐらいの子供と考えるのが自然と私は思っています。

物語前半でごんがいたずらをする理由 -ひとりぼっち―

前半のごんは「いたずら狐」です。

当時のごんは食べ物に困っていたわけではありません。

それは、ごんが畑の芋を掘り返したり、うなぎをとったりしても食べないことからわかります。

では、ごんがいたずらをする理由は何でしょう。

ごんは「ひとりぼっち」です。

生活に困っていないごんのいたずらの底には「ひとりぼっちで寂しい・他人と関わりたい・こちらを見て欲しい」という気持ちがあると思います。村人のことをよく見ていることにも、ごんのそんな気持ちがでています。

いたずらをする子に刺さらない言葉 -自分がされたらどう思う?-

ここで少し考えを広げて、実際の人間の子どもについて考えます。

人間の子どもも「寂しい・かまってもらいたい」という理由で、いたずらを仕掛けることがあります。

ごんぎつねを書いた当時の南吉は、尋常小学校の代用教員をしていました。

実際の子どもの様子に触れることは多かったはずです。

Youtubeで有名な保育士のてぃ先生が、子どものいたずらの理由について、理解の参考になることをお話しています。

この動画の中で、てぃ先生は

幼児が人に悪いことをしたときに「自分がされたらどう思う」と怒っても刺さらない

ということをおっしゃっています。

相手の気持ちを自分に投影したりとか、それこそ、相手の気持ちを察する能力って、実は、脳の機能でいうとめちゃめちゃ高度なものなんですよ。

てぃ先生『子どもに聞く「自分がされたらどう思う?」は効果なし!?もっと響く言葉』 より引用

これが育ってくるのが、だいたい早くて小学校の3年生4年生ぐらいからで、大体そういったものを理解して扱えるようになるのが小学校高学年とかさらには中学生になってから、と言われているぐらい難しい、高度なものなんですね。

大人は「相手の気持ちを考えて」と簡単に言いますが、寂しさからいたずらばかりしている子どもは、自分の行動が相手に与える迷惑がわかっていません。

それは脳の機能として、自分と相手を置き換えて考える=相手の気持ちを考えることがまだできないからです。

ごんがいたずらばかりしていた時の頭の中も、この状態です。

お百姓さんにとって、食べ物にいたずらされることは死活問題です。

けれどこの時のごんは、いたずらが面白い、いたずらをすると相手がこっちに注目してくれる、としか考えていなかったと思います。

いたずらを止めたごん ―「相手と自分の置き換え」から「思いやり」へ ―

そのごんが、いたずらをすることをお話の途中でやめています。

このページの「概要」のところにも載せましたが、実はごんぎつねには元となった作品があります。

雑誌「赤い鳥」に載せる前に新見南吉が書いた草稿の『権狐』です。

この『権狐』には

そして権狐は、もう悪戯をしなくなりました

『権狐』第三章より引用

という文章が第三章の終わり、ごんが兵十に栗を持って行き始めた場面ではっきりと書かれています。

ごんがいたずらをしていた根本にある理由を、「自分と相手を置き換えて考えることがまだできないから」と考えると、ごんがいたずらをやめたきっかけは次の文章です。

おれと同じひとりぼっちの兵十か。

この場面で、ごんは他人の中に「自分と同じ」を初めて感じました。

兵十に自分を投影しています。

「思いやり」という言葉があります。

「思い」+「やる」で、自分の心を相手の位置まで持って行くことです。

相手に「思いをやる」ことができない間、ごんは

・「自分が」寂しいから

という理由でいたずらをします。

それが、兵十に自分に近いものを見つけ投影することで、相手に「思いをやる」ことができるようになりました。

その時から、

・「相手が」可哀想

・「相手に」申し訳ないことをした

という気持ちをごんは持てるようになりました。

そこで、いたずらを止めたのだと思います。

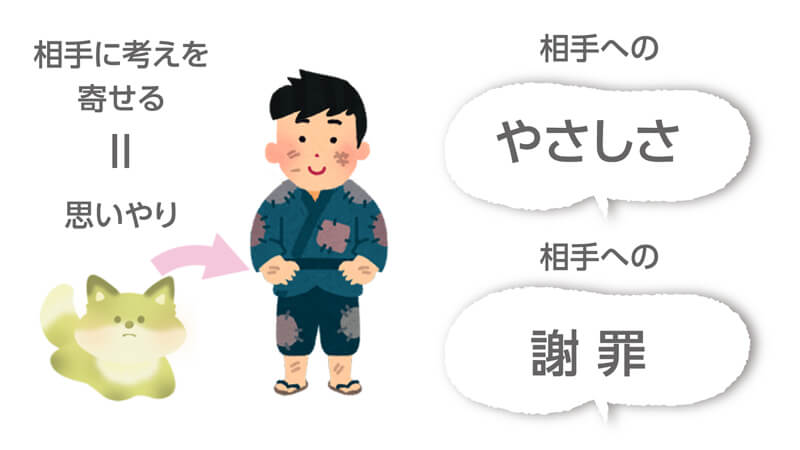

ごんの変化から生まれたもの -やさしさや謝罪-

ごんは「思いやれる」ように変化しました。

そして「思いやり」はさらにいろいろな感情を生みます。

それが「やさしさ」や「謝罪」です。

「やさしさ」は自分の考えを相手に寄せて、いったん相手の心を考え、それに添うことをしてあげたいと思う気持ちです。

「謝罪」も自分の考えを相手に寄せて、いったん自分の行動が相手にしてしまったことを考え、それを申し訳ないと思う気持ちです。

どちらも「思いをやる」をいったん通すことで生まれてきます。

ごんぎつねを詳しく読むと、ごんの変化の理由がわかります。

ごんの成長の様子は、

「相手に気持ちを寄せ、わかろうとすること=思いをやる」が、「優しさ」や「謝罪」を生む

というストーリーです。

『ごんきつね』の物語の作り

ここまで、ごんの成長から「思いをやること」について詳しく見て行きました。

次に物語の作りを考えます。

ごんと兵十の重なる2つの物語

「ごんぎつね」は、ごんと兵十という二人の登場人物で、同じようなストーリーが重なっています。

ごんは兵十の事情がわからずに、うなぎを盗んでしまいました。

後で兵十の気持ちがわかり、後悔します。

兵十はごんが栗を運んでいたということを知らずに、ごんを撃ってしまいました。

後でごんの気持ちに気づき、後悔します。

つまり、このお話は2つの「相手の気持ちを察する(思いをやる)ことが遅すぎて後悔する」という物語が繰り返されています。

共感について語られるラストシーン

さらにラストシーンだけを詳しく見て行きます。

「ごん、お前だったのか。いつも栗をくれたのは」

ごんは、ぐったりと目をつぶったまま、うなずきました。

兵十は火縄銃をばたりと、とり落しました。青い煙が、まだ筒口から細く出ていました。

最後の場面で語られることも「思いをやる」ことです。

兵十は最後にごんが栗を持ってきてくれていたことと、その気持ちを理解しました。銃を落としたのは愕然とした気持ちからです。

ごんはわかってもらったことに気づいたので、うなずきます。

ラストシーンも、お互いの気持ちの理解ということで締められています。

ごん狐の教訓まとめ -「思いをやる」ことはいつも少し遅い ―

相手の気持ちに気が付くのはだいたいひとあし遅いのです。

「ごんぎつね」は、ごんのいたずらと撃たれたというラストを見るだけでなく、

・ごんの変化

・ごんと兵十の重なる後悔のストーリー

・お互いの気持ちの理解で終わるラスト

を考えることで、「いたずらをしてはいけない」というごんの一部だけを見た物語ではなく

・他人の気持ちを考える大切さ

・他人の気持ちを考えることから自分に生まれる感情(やさしさや謝罪・贖罪が含まれる)

を語っている、いわば「共感」について考える物語だと思います。

そして悲しいラストは、

・他人の気持ちを知ることの難しさ

を示しています。

そこで私の考える『ごんぎつね』は、

共感の大切さとその難しさについて知る物語

であり、教訓をわかりやすく言うと、

「難しいことだけれど、相手の気持ちを考える努力をしよう」

ということになります。

悲哀の物語の後に考えたいこと

いたずら狐を懲らしめる話じゃなくても、やっぱりこのお話は悲しい…。

「ごんぎつねは、共感の大切さとその難しさについて知る物語」だと読んでもやっぱり悲しいは悲しいです。

ただ、悲しさを少しだけ和らげる部分がこの物語にはあるので、捕捉の考察をします。

冒頭部分 -ひとりぼっちのごんの気持ちが広がる―

この物語は次の文章から始まっています。

これは、私が小さいときに、村の茂平というおじいさんからきいたお話です。

この冒頭部分があることで、時の流れと兵十のその後が読み取れます。

兵十はごんの気持ちに気づいた後、この悲しいごんの物語(ごんぎつね)を誰かに語りました。

それは茂平というものに伝承され、「私」はそのお話を聴きました。

さらに「私」も年を経て、お話内で誰かに語っています。

つまり、この冒頭は、

・ごんの気持ちを兵十が受け止めた証拠でもあり、兵十だけでなく、ごんの気持ちはさらに今ではいろいろな人に伝わっている

という文章になっています。

ひとりぼっちのごんは

「寂しい・他人と関わりたい・こちらを見て欲しい」

と思っていました。

その気持ちは多くの人に伝えられました。

それは寂しいごんにとってはラストで小さくうなずいた時と同じ「わかってもらえた」という気持ちが、より一層広がることであり、望みが叶ったとも言えることだと思います。

現実世界への広がり 答えの出ない物語を読むということ

そしてお話の世界を飛び越えて、今この話を読んでいる人にもごんの気持ちは伝えられています。

ごんの気持ちに共感し、一緒に成長し、共感の大切さや難しさを感じています。

悲しいラストを読みながら感じるのは「撃たれて当然」というよりも、「なんでこうなっちゃうんだろう」ではないでしょうか。

その答えを探るために頭の中では、「この時のごんの気持ち」「この前後の兵十の気持ち」を考えていると思います。

つまり私達も物語を読んでいる時に、物語内の相手に気持ちを投影し、「思いをやって」います。

実際に「どうすれば良かったか」の答えを出すのは難しいです。

ごんは狐で兵十は人間です。読んでいるとごんの気持ちもわかるし、いたずら狐のごんが家に入って行くのを見かけたので撃ってしまったという兵十の行動の理由もわかります。

ただ、登場人物を自分の心の中に入れ、答えのでない問題を真剣に考えること自体が、「共感」の力を読む人に与えていると思います。「相手の心を考える」というやさしさや謝罪の元になる気持ちです。

新美南吉は16歳の時の日記に、こう書いています。

やはり、ストーリィには、悲哀がなくてはならない。悲哀は愛に変る。

1929(昭和4)年4月6日 新美南吉の日記より

ごんが撃たれたこの悲哀のラストによって、読者は真剣に理由や解決策を考えます。

それが心の中で登場人物への思いを深めることとなり、結果相手に対する思いやりに繋がるのです。

「ごんぎつね」は、

・ストーリーとして共感の力や共感の難しさを感じる

と同時に、悲哀の力をもって

・読者の気持ちを登場人物に近づける、共感を実践する

という物語だと私は考えます。

『ごんぎつね』は、耳から読書する方法もあります

感想 「物語を読む」理由

物語は、行動の中にあるその人の気持ちを文章にしてあります。

現実の世界では相手の気持ちは文章になっていません。

自分に見えるのは相手の行動だけです。

そんな中で私達は、相手の行動から相手の気持ちを考えるという、とても難しいことをする必要があります。

そのように相手に「思いをやる」ことは、ごんの成長でもわかるように、「やさしさ」や「謝罪」を感じるための第一歩です。

行動とその人物の気持ちを文章で教えてくれる「物語」は、作品を読んでいる自分の心を登場人物の側まで動かし、現実では見えない相手の気持ちを考える訓練にもなっています。

それが物語を読むことの、理由の1つだと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます!

このブログでは、宮沢賢治の『セロ弾きのゴーシュ』についても考察しています。

合わせてご覧ください。

宮沢賢治『セロ弾きのゴーシュ』解説・考察|猫になぜ謝らない?最後のセリフの理由